- Blog記事一覧 -首・肩・腕の悩み | セドナ整骨院・鍼灸院・カイロプラクティック 公津の杜院の記事一覧

首・肩・腕の悩み | セドナ整骨院・鍼灸院・カイロプラクティック 公津の杜院の記事一覧

肩こりに悩んでいる方は多いですが、その原因や解決策を十分に理解している人は少ないのではないでしょうか?

本記事では、肩こりの一般的な原因、自律神経と肩こりの関係、整体によるアプローチや症例についてご紹介します。

特に整体を受けて肩こりが大きく変化した症例を取り上げ、具体的な施術法とその効果を解説します。

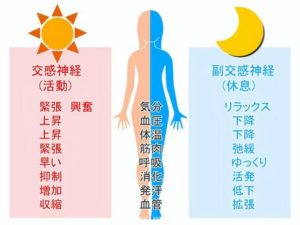

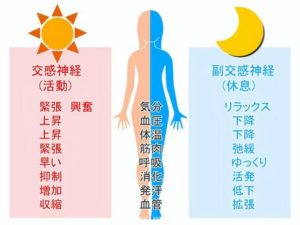

自律神経は体内の様々な機能を自動でコントロールする神経システムです。

体を活動に適した状態にする交感神経と、体を回復させたり内臓の働きを活発にさせる副交感神経からなります。

食べた物を消化・吸収したり、気温に合わせて汗をかいたり体温をつくったり、走ったらドキドキしたりするのは自律神経が自動で調整しているからです。

これらのバランスが崩れると体調を崩す原因となります。

多くの場合、交感神経の働きが過剰となることで筋肉が緊張しやすくなったり、血管が収縮しやすくなります。

そこにストレス、睡眠不足、運動不足、デスクワーク、姿勢不良、冷え症・・・といった固まる要因が重なることで肩こりを引き起こします。

筋肉が固くなることで血流が悪くなり、痛みや不快感を引き起こします。その不快な刺激がまた自律神経を刺激し固くさせていくというのが慢性的な肩こりの正体です。

整体は一般的に手技を用いて骨格や筋肉のバランスを整える施術法です。当院では骨盤調整の専用のベッドを用いて骨格のバランスを整えます。

整体の流れは、まず初診で患者さんの症状や体の状態、生活習慣を詳しく評価し、個別にカスタマイズされた施術プランを提案します。

整体以外にも鍼灸、筋膜リリース、ストレッチ(運動療法)なども行うこともあります。

自律神経は脳の視床下部というところから発生し、背骨や骨盤、お腹周りに神経のまとまりがあります。

そのため骨格のゆがみや姿勢不良は自律神経の通り道を邪魔する(神経伝達の阻害)ことになり、結果的に不調へと繋がります。

そういった負の刺激の蓄積は自律神経や脳にとってのストレスとなります。

整体には筋肉や関節を緩めることで正しい姿勢を取りやすくなるだけでなく、心地よい刺激によって副交感神経を優位にさせ、過剰になった交感神経を抑制する働きが起こります。

加えてセドナ独自の頭蓋骨調整、鍼灸、呼吸指導によって自律神経のバランスを整えていきます。

患者さんの背景

40代の女性、デスクワークが中心の生活を送っており、慢性的な肩こりやめまい、頭痛になやんでいました。特に仕事が忙しくなったり、育児でイライラすると肩こりが悪化し、不眠症が伴うようになりました。

薬を飲めば症状が治まるものの、このまま飲み続けていいのか迷い、すでに通院中の友人からセドナの話を聞きご来院されました。

施術の経過

初診で肩周りの強い筋緊張、常に力が入っていて脱力できない、ドライアイやノドの乾きといった所見から自律神経の乱れ(交感神経優位)が確認されました。

施術は週に1回、3ヶ月間で12回のプランで実施されました。

施術内容は、全身の筋肉をゆるめる手技と、骨盤と背骨の調整、股関節や肩甲骨のストレッチ、自律神経を整えるための頭蓋骨の手技を組み合わせました。

天気やストレスなどで症状が強い日には鍼灸も行いました。

施術後の経過と結果

施術開始から3回目で肩の緊張が緩和され、頭痛も減少しました。

波はあるものの概ね回数を重ねるごとに軽快し、8回目の施術終了後には、肩こりの症状は大きく緩和しました。

睡眠の質が改善し、朝のスッキリ感が続くようになり、仕事や家庭で負荷がかかっても調子を崩すことがほとんどなくなりました。

9回目以降は少し間隔を空けて再発予防のメンテナンスに移行しました。

患者の声

※症例の方ではありませんが、実際にいただいた口コミをご紹介します。

「肩が痛く来院しました。問診も丁寧に聞いてくださり、施術前の説明もわかりやすかかったです。姿勢が悪くて、改善したのかだったので、姿勢を正すストレッチを教えてもらいました。それは毎日欠かさず続けています。またよろしくお願いします。」

「肩こりで来院しましたが生活習慣から見てくださりとてもよかったです!」

「気になっていた不調の原因がすぐに明確にわかったのでこれからやっていくべきこともわかり、気持ちもすっきりです。ありがとうございます!これから改善していくことが楽しみです。」

当院では、患者一人ひとりの状態に合わせたカスタマイズされた施術メニューをご提案しています。

「丁寧な説明」「根本へのアプローチ」「健康情報の普及」この3つに特に力を入れています。

施術者は国家資格を持ち、セドナグループ全体でも30万件以上の豊富な経験と専門知識を共有し、常に新しい情報も取り入れています。

施術は自律神経と東洋医学の視点から、目の前の症状だけでなく体質や生活習慣の改善を重視しています。

整体・鍼灸・自律神経調整療法・筋肉マニュピレーション・ストレッチ・筋膜リリース・アロマテラピー・腸活セラピーなどを組み合わせて施術を行います。

肩こりや自律神経の乱れに悩む方は当院にいらしてください。

自律神経を整えることで、肩こりだけでなく、全身の健康状態も向上します。

当院では、初回のヒアリングや検査を重視していますので、しっかりとお話を伺ったうえで最適な施術メニューをご提案させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

ご予約はLINEから

Q:整体治療の頻度や期間は?

A: 初めは週1回の施術をおすすめしています。マイナスをゼロに戻すためには一度に大量刺激だけではなかなか根本解決にはなりません。

筋肉を鍛えたり、スポーツのフォームを獲得するには時間や回数を要するように施術も頻度が重要です。

症状が改善しましたら月1回のメンテナンスで良い状態を維持することで再発予防にもなります。

メンテナンスを続けている方は「集中力が続くようになった」「イライラが減った」「疲れにくくなった」「痩せやすくなった」など様々な変化を実感されています。

Q:費用や保険適用について教えてください。

A:HPの料金表をご覧ください。

症状や痛みのきっかけによって保険や自費の判断が分かれますので、詳しくはお電話かご来院された際に気軽にお聞きください。

Q:自分でもケアをした方がいいですか?

A:セルフケアは強くおすすめしています。行動や生活習慣が変わることで長い目で見て再発予防にも繋がります。

ご自宅でもできる簡単なケアもお教えしますので、担当の先生に気軽にお聞きください。

—

この記事が少しでもあなたの肩こり改善に役立てば幸いです。

整体で自律神経を整え、自分らしくイキイキとした健康な毎日を送りましょう!

セドナ整骨院・鍼灸院公津の杜院

〒286-0048

千葉県成田市公津の杜2丁目14−1 セキードセキ 1F

0476-27-3949

院長 金子竜太

こんにちは、セドナ整骨院・鍼灸院公津の杜院の金子です。

今回は当院で最も多いご相談のひとつ「肩こり」について解説をしていきます。

健康の第一歩目は知ることから始まります。肩こりについて知識をつけて、正しいケアをしていきましょう。

肩こりとは首や肩の周りの筋肉が緊張して固まることで不快な症状を引き起こしている状態のことを言います。

筋肉は緊張すると力こぶのように膨らみます。膨らんだ筋肉が毛細血管やリンパ管を押しつぶすことで筋肉に栄養や酸素が届かなくなったり、慢性化した肩こりは時に神経を圧迫してしまうこともあります。

お買い物で重い荷物を持っていると腕が疲れたりした経験はありませんか。

あれも腕の筋肉が疲労で血行不良を起こしている状態です。肩こりも同じように筋肉が使われ過ぎて疲れてしまっているイメージです。

血流やリンパの流れが悪くなることで痛みや重だるさ、突っ張り感が出たり、神経を圧迫している場合には強い痛みやシビレなども伴います。

慢性化した肩こりは首や肩甲骨の動きも悪くさせ、首が回らない、上が向きにくい、肩が真っ直ぐ上がらないという症状も付随して出ることも多くあります。

肩こり、ストレス、生活習慣の乱れなど原因が複雑に絡み合った場合に自律神経の乱れとなり、吐き気、頭痛、目のかすみ、顎関節症…など様々な症状に波及することもあります。

首や肩の筋肉は頚椎、肩甲骨、頭蓋骨、背骨などについていますので、肩こりが長く続けばその周辺の筋肉や神経にストレスを与えます。

首には自律神経へのブロック注射をする際の治療点もあることから、首周辺の緊張は自律神経への働きにも影響を与えることが分かります。(余談ですが血圧をコントロールしているセンサーも首にあります)

肩こりが長期化することで下記の症状のリスクが高まります。

私達が施術させていただく中では頚椎椎間板ヘルニア、四十肩(五十肩)、ストレートネック、頭痛でお悩みの方が特に多いように感じます。

肩こりを引き起こす大きな原因は「筋肉の血行不良」です。血液の中には細胞を動かすための栄養や酸素が含まれています。これが届かなくなることで筋肉が固まり、前述の深いな症状を引き起こします。

そこに至るまでの原因に関しては個人差が大きすぎるので細かく解説ができないのですが、大きくパターンに分けるとすれば下記に当てはまる方が多いように感じています。

長時間の同じ姿勢、過去のケガ、脚組みなどによって骨盤や背骨がゆがみ、それによって筋肉に負担がかかり緊張しているケースです。姿勢不良の方は関節も固い方が多いです。

いわゆる猫背、ストレートネック、スウェーバック、フラットバックなど姿勢不良には様々な名前がついていますが、それだけ悩んでいる人の数が多いということでもあります。

最近ではスマホを見る時に首が前にお辞儀するように倒れている「スマホ首」という言葉も出てきました。普段からよく使うもの、よくやる行動の時には特に注意したいですね。

心臓から出た血液が全身をくまなく回ってまた心臓へ戻ってきます。

上半身から下半身に血液が流れる時は重力で落ちるだけですが、下半身から上半身に戻るときには重力に逆らう形になるためエネルギーが必要です。

「足は第二の心臓」という言葉があるように、歩いたり動かしたりする運動をすることで足の筋肉がポンプのように血液を押し出して循環を促進させています。

ですが長く座っていたり、立っていてもその場から動かなかったりすると段々と下半身に血液が溜まってしまいます。すると上半身では血行不良が起こりやすくなり、さらに心臓から上にある首や肩には余計に血液がいきにくくなります。

1日8時間デスクワーク×運動不足×姿勢不良というワードが並んだだけでも恐ろしいですね。

肩こりだけでなく運動不足は様々な不調の原因にもなります。

少し話が飛びますが、厚生労働省でも健康のために運動指針を出していて「プラステン」という言葉を打ち出しています。

これは今の生活よりも10分間多く運動することで健康寿命を延ばしましょう、という考え方を広げています。

↓↓厚生労働省アクティブガイド資料↓↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xple-att/2r9852000002xpr1.pdf

参考にしてみてください。

こちらは自律神経の交感神経過剰による肩こりです。体はストレスを感じると「戦う」か「逃げる(守る)」ために筋肉を緊張させる反応が起こります。

例えばですが、大きな音が鳴った時に肩の筋肉がピクッと勝手に動いた経験はありませんか。これは大きな音というストレスに対して体が反射的に脳や首を守ろうとして首や肩の筋肉を緊張させて守ろうとする反応です。

一瞬で体に変化を起こすほどの大きなストレスでなかったとしても、日々のストレスや焦りや不安などの蓄積によって交感神経が過剰となり、首や肩の筋肉もジワジワと張ってきます。

もちろん全員ではありませんが、パニック障害やうつ病をお持ちの方は肩こりの方が多いように感じています。

こちらは枕の高さや材質、敷布団やマットレスの固さが体に合わず、うまく寝返りが打てなくなってしまったことによる肩こりです。

朝から首や肩がバキバキ…という方は寝具が合っていない可能性もあります。最近では高反発系の寝具が出ていますが、あれも寝返りをしやすくするために反発力を高めています。

ひと昔前に流行った低反発系の寝具は沈みすぎてしまうため、普段使いの寝具としてはオススメしていません。骨折中や入院など寝返りができない環境で使用する分には大丈夫です。

中には体が固すぎるせいでどんな寝具も合わないという方もいます。いわゆる寝具難民の方は寝具を変える前にまずは全身のストレッチなど体を変えることから始めましょう。

繰り返しになりますが、肩こりは血行不良によって起こっています。そのため血流を良くすることが大切です。基本的には「温める」「動かす」「リラックスする」ことを意識しましょう。

血流を良くするためのアイデア

頭痛や痛みが出るほどに筋肉がこった状態になるとセルフケアでどうにかするのは難しくなります。なのでデスクワークであれば30~60分に1回は肩を回したり深呼吸をしてみたり、朝・昼・夕方の3回に分けて体操をしたりとこまめに動かすことを意識してみましょう。

入浴や寝る前のストレッチは次の日に疲れや緊張を残さないために有効です。特にストレッチをやる時は呼吸も意識してゆったりと15分ほど時間を取って行うことで、自律神経も整いやすくなり睡眠の質も高くなります。

日頃の習慣としてぜひ取り入れてみてください。

温める・動かす・リラックスするを実践してもなかなか改善しない場合は、やはり骨格のゆがみや体の使い方やその他に睡眠・食事・運動・ストレスケアの習慣がうまくいっていない可能性があります。そんな時は健康のプロの私達にお任せください。

健康の第一歩目は自分の体を知ることから始まります。

いまのお体の状態や、症状の原因、そしてこれからどうしていけばよいかなどを一人ひとりに合わせて詳しくご説明させていただきます。

慢性的な肩こりでお悩みの方の多くが「筋肉の緊張」「骨格のゆがみ」「関節の固さ」の三拍子が揃っています。特に骨格のゆがみは長年の習慣によるものが大きく、自分では分からないというケースもよくあります。

ゆがみの状態も写真でご説明しますので、肩こりを良くしたいという方はもちろん、今の自分の体がどうなっているのか知りたいという方も是非ご来院ください。

ただいまコロナウイルスの感染対策の一環として完全予約制となっております。ご来院の際にはお電話かお問い合わせフォームより気軽にご相談ください。

セドナ整骨院・鍼灸院公津の杜院

0476-27-3949

院長 金子竜太

こんにちは!

セドナ整骨院・鍼灸院 公津の杜院の篠原です。

今回はテニス肘について。

整形外科や整骨院で肘の痛みで受診したとき、テニス肘と診断されたことはありませんか?この症状はテニスをしたことがない方でも起こりうる症状です。テニス肘の正式名称は「上腕骨外側上顆炎:じょうわんこつ・がいそくじょうかえん」と呼ばれます。

この名前がついた理由としてこの症状に悩まされている人の中でテニス愛好家が多かった事からこの呼び名で言われることが多くなったそうです!

テニス肘になると、肘の外側が痛むようになります。特に、手のひらを下に向けて動かそうとすると、痛みが強く表れる傾向がありそのため、物をつかんで持ち上げる、ドアノブを回す時や雑巾を絞るといった動作が難しくなります。また、痛みは手を使っているときにあらわれ、何もしていないときには痛みのない場合が多いと言われいます。

この症状の大きな原因として手首の使い過ぎや加齢なども関係してきます。「なんで、肘の痛みなのに手首が関係してくるの?」と思われるかもしれません。細かく言うと短橈側手根伸筋という上腕骨と指先まで続く筋肉の炎症なんです!手首の使い過ぎからくる肘への負担は大きいと言われています。ですから、知らず知らずのうちに溜まっていた負担が少しづつ痛みに変わってきているのです。

そして加齢と共に身体の筋肉の柔軟性が失われ硬くなっていきます。硬くなった筋肉のまま無理に手首を使うことが増えると肘への負担も増えるということなんです。

誰にでもなりうる症状の一つです。痛いのを我慢し無理を続けてしまうと症状悪化が予想されます。早い段階から治療を行いましょう。以前にもご紹介したメディセルという筋膜にアプローチ出来る機械も非常にテニス肘に有効ですので私たちと一緒に早期治癒を目指し、施術を行っていきましょう!

~SNSでも情報を発信しております~

https://www.facebook.com/sedona.koudunomori/

こんにちは!

セドナ整骨院・鍼灸院 公津の杜院の篠原です。

今回のブログは胸郭出口症候群についてです。

首には食道や気管、神経や血管、筋肉など多くの組織が集まっています。

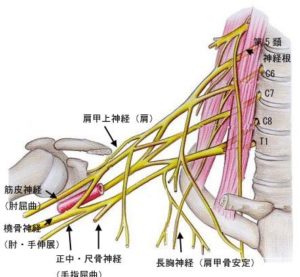

腕を支配する神経や血管は、胸郭出口と呼ばれる部分を通って、首から腕に向かって走行しています。胸郭出口を通過する重要な神経として腕神経叢(わんしんけいそう:頸椎から出る5本の神経根をまとめた呼び方)があります。

ちなみに「叢」は「くさむら」とも読みます。神経がたくさん通っていて草むらのように見えることから「神経叢」と呼ばれます。

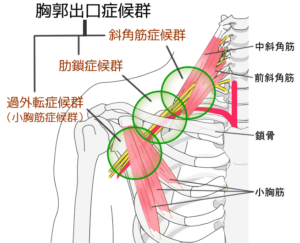

胸郭出口にはいくつかの物理的に狭い空間が存在しており、その場所で神経や動脈が圧迫されることがあります。神経や動脈が胸郭出口で圧迫されることで、胸郭出口症候群が発症します。

胸郭出口症候群は長時間、悪い姿勢で座っていたり、睡眠不足やストレスなどが重なったりすると発症しやすくなるとも考えられています。また、なで肩であることや、重いものを持つ習慣も発症に関連します。

~症状~

胸郭出口症候群は、肩こりとして自覚されることがあります。腕や手に分布する神経や血管が圧迫されることで発症するため、神経症状として首や肩、腕にしびれやちくちくする感覚、刺すような痛みを覚えることがあります。神経圧迫の程度がひどいと電撃痛といって雷に打たれたような衝撃が首や手に走ります。

神経障害が続くと、筋力の低下もあらわれ、それに伴って運動機能にも影響が生じます。

具体的には手の握力の低下、指先が不器用になるなどが挙げられます。

豆知識・・・胸郭出口症候群は「症候群」という名前がつくように総称名なんです。

1 斜角筋と呼ばれる首の筋肉で構成される部分

2 鎖骨と肋骨の間

3 胸の筋肉である小胸筋と肩甲骨との間に構成される部分

この3つの競作部位で神経や動脈が圧迫を受ける可能性が高く、それぞれ①斜角筋症候群、②肋鎖症候群、③小胸筋症候群といった名称がつけられており、これらを総称して胸郭出口症候群と言うんです!

初めて知った方も多いのではないでしょうか!?

最後に治療法として発症予防と保存療法が中心となります。姿勢の悪さが胸郭出口症候群を引き起こすため、良い姿勢を保ちます。また、重いものを持ち上げることも要因であるので可能な限り重いものを持たないようにしましょう。

さらに、睡眠不足やストレスとの関連もあり、規則正しい生活スタイルを確立することが重要で

す。以上のような予防策に加えて、症状が現れているときには肩周辺の筋肉のストレッチやトレーニングも有効になります。

~SNSでも情報を発信しております~

https://www.facebook.com/sedona.koudunomori/

こんにちは!

セドナ整骨院・鍼灸院 公津の杜院の篠原です。

肩周囲の怪我についての紹介をシリーズ化として紹介していますが今回は上腕二頭筋長頭腱炎についてです。

日常生活においてもスポーツの現場でも肩は非常に多い怪我の1つです。

肩の痛みは手をついて転倒して痛めるケースや強打するケース、その他でもデスクワークや家事、体の歪みからくる肩こりなど様々なケースがあります。

なので、しっかりと肩の怪我についてブログを通して皆さんにお伝え出来たらなと思います!

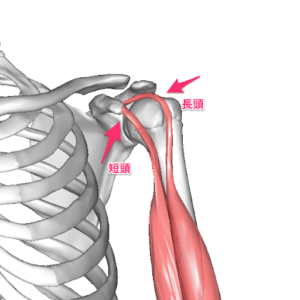

上腕二頭筋とは・・・

一番分かりやすいのは腕の「力こぶ」ですね。上腕二頭筋は肘を曲げたり、肘を90度で固定し手のひらを上に向ける動作をします。

物を持ち上げるとき、腕を上に上げるときに上腕二頭筋は強く収縮します。

「二頭」筋という言葉の通り、腕の内側の腱が短い方を短頭、外側の腱が長い方を長頭と言います。長頭の方は腕の骨の凹みの中を通過しており、とても摩擦が起こりやすく炎症が起こりやすい部位なのです。

~症状~

炎症や断裂のほとんどが上腕二頭筋長頭腱で生じます。

上腕二頭筋腱炎では、炎症が起きることで、肩を上げる時や投球動作等での痛みや、夜間痛などを引き起こします。

断裂した場合、断裂直後は肩から上腕にかけて強い痛みが走り、その後、皮下出血や腫脹がみられます。断裂したことによって力こぶが肘の近くにできるようになります。

野球やバレーボール・水泳等の投球動作を繰り返し行うスポーツでよく発症します。

中高年では、特に運動をしていなくてもこの症状になるケースもあり、筋力の低下や姿勢不良による肩関節のアライメントの崩れなども原因として多くあります。

また、炎症や刺激が繰り返し起こることでも徐々に弱化・変性してゆき、その結果、断裂に至る場合があるため、要注意ですね。

肩周囲にお困りの方が最近は多いように感じます。痛みを我慢して過ごしていく日々はとても辛いと思います。

整体や鍼灸で腕や肩甲骨の位置を正したり、筋緊張を緩めることで早期回復が見込めます。気軽に私たちへご相談ください。必ず、力になります!

~SNSでも情報を発信しております~

https://www.facebook.com/sedona.koudunomori/